搜索

絕大部分的有機化合物的發光(熒光或磷光)只能是從某一多重態中的最低激發態進行的輻射躍遷,而與激發光波長無關🧵。這便是上世紀五十年代由美籍烏克蘭裔光譜物理學家Michael Kasha提出的卡莎規則(Kasha's rule)。然而,隨著化學的發展,人們逐漸發現了一些特殊的有機分子🫖,由於它們具有超快的輻射躍遷速率或者較大的S2-S1的能級差🛸,因此能夠從它們的高激發態進行發光。近年來🥦🏊🏽♂️,對於這類化合物的研究越來越多(J. Phys. Chem. A., 2011, 115, 8344; Chem. Rev. 2012, 112, 4541; Chem. Sci. 2016, 7, 655; Nat. Chem. 2017, 9, 83)🧗🏼♂️。由於這種所謂的反卡莎發光現象(Anti-Kasha's rule Emission)可以避免內轉換和其它電子躍遷弛豫造成的能量耗散🖲,因此理論上有利於發光量子效率的提升👩🏼🎤。目前,對於這類反卡莎發光的研究主要集中在開發含有薁🫕、硫酮、芘等結構的化合物上(Chem. Rev., 2012, 112, 4541; J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 11830; Chem. Rev., 2017, 117, 13353),但是通過外界刺激響應實現對高激發態發光行為的調控的相關報道則鮮有問津🤷🏻♀️。如果這類策略得以實現的話,將會對新型高分辨發光傳感材料的開發產生積極的推動作用🫧。

如何巧妙的設計分子結構是實現外界刺激調控反卡莎發光的關鍵🦧。近日,沐鸣娱乐朱亮亮課題組在前期含薁化合物研究的基礎上(Chem.-Eur. J. 2017, 23, 7642; J. Phys. Chem. Lett. 2018, 9, 550; Chem.-Eur. J. 2018, 24, 10306),提出了一種新的在1, 3, 6-位取代的三醛基取代的含薁化合物,實現了在同類結構中較高的發光效率🧑🏿🎄,同時通過水分子即可調控體系的反卡莎發光性質👩🏿🏭。

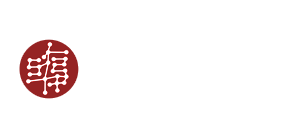

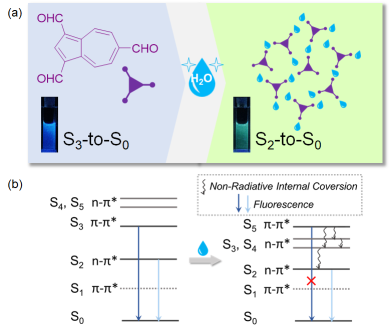

在DMF溶液中,通過向體系中加入微量的水🧝🏿♀️,使得體系的發光行為從藍光到綠光的轉變🙋♀️。實驗和理論計算表明,該體系在初始態時由S3S0的發光占主導地位,隨著體系中水的加入,水和三醛基薁形成了氫鍵作用,使得高激發態的發光被淬滅,體系的發光變為S2S0的發光🔬。

圖1. (a) 1, 3, 6-三醛基薁的結構及氫鍵調控的發光變化示意圖;(b) 在DMF/H2O混合溶劑中發光變化的可能機理👩🦲。

這一發光變化性質不僅在溶液態可以實現💂🏼♀️,同時在摻雜PVA和PAAS製成薄膜之後也可以用於體系的濕度檢測🤶🏽。與其他薁類化合物相比,該化合物具有結構簡單、發光效率高、以及發射簡單易調控等特點。

圖2. (a) 在DMF中隨著水的體積變化熒光發射光譜的變化;(b) 在不同比例DMF/H2O混合溶劑下CIE色度圖🧏🏼♀️;(c) 製成薄膜後在不同濕度下最大發射峰的強度變化比較👩🏿🦲;(d) 在高濕度和低濕度環境中薄膜發光的循環性🪀。

這一成果近期發表在Chemistry of Materials上,論文的第一作者為周蘊赟博士,同時該論文的理論計算工作也得到了瑞典皇家理工學院Gleb Baryshnikov博士和Hans Ågren教授的幫助和支持🐚。

該論文作者為🧑🏿🚒:Yunyun Zhou, Gleb Baryshnikov, Xuping Li, Mingjie Zhu, Hans Ågren, and Liangliang Zhu

Anti-Kasha's Rule Emissive Switching Induced by Intermolecular H-bonding

Chem. Mater. DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b03699