搜索

丁建東課題組的近期研究表明,降解未必只是材料的一種“破壞”因素,運用得當還可作為材料的一種“構建”因素⛄️,並結合多鏈體系的動態Monte Carlo模擬以及高分子化學和高分子物理的多種實驗手段證實了這個概念。

具有合適分子參數的聚酯-聚醚兩親性嵌段共聚物在水中可以隨著溫度的升高發生溶膠-凝膠相轉變🌟。若轉變溫度位於室溫和體溫之間👢,則可以作為一種熱致水凝膠材料應用於生物醫學等領域。基於之前的文獻報道,該體系的性質可通過分子量、分子量分布及嵌段比例等進行調節🫶🏼。

生物可降解是聚酯-聚醚共聚物熱致水凝膠的重要特性,主要表現為聚酯嵌段的水解。目前這類材料的降解研究大多集中在探索形態學變化👮🏻♂️、降解周期及分子量變化情況等,但對於材料在降解過程中內部結構變化的認識還遠遠不足🎦,這在一定程度上限製了該類熱致水凝膠走向臨床應用的步伐🧱。同時❎,兩親性嵌段共聚物在溶劑中的多級自組裝行為隨降解過程的變化也是高分子的基礎科學問題🔬。

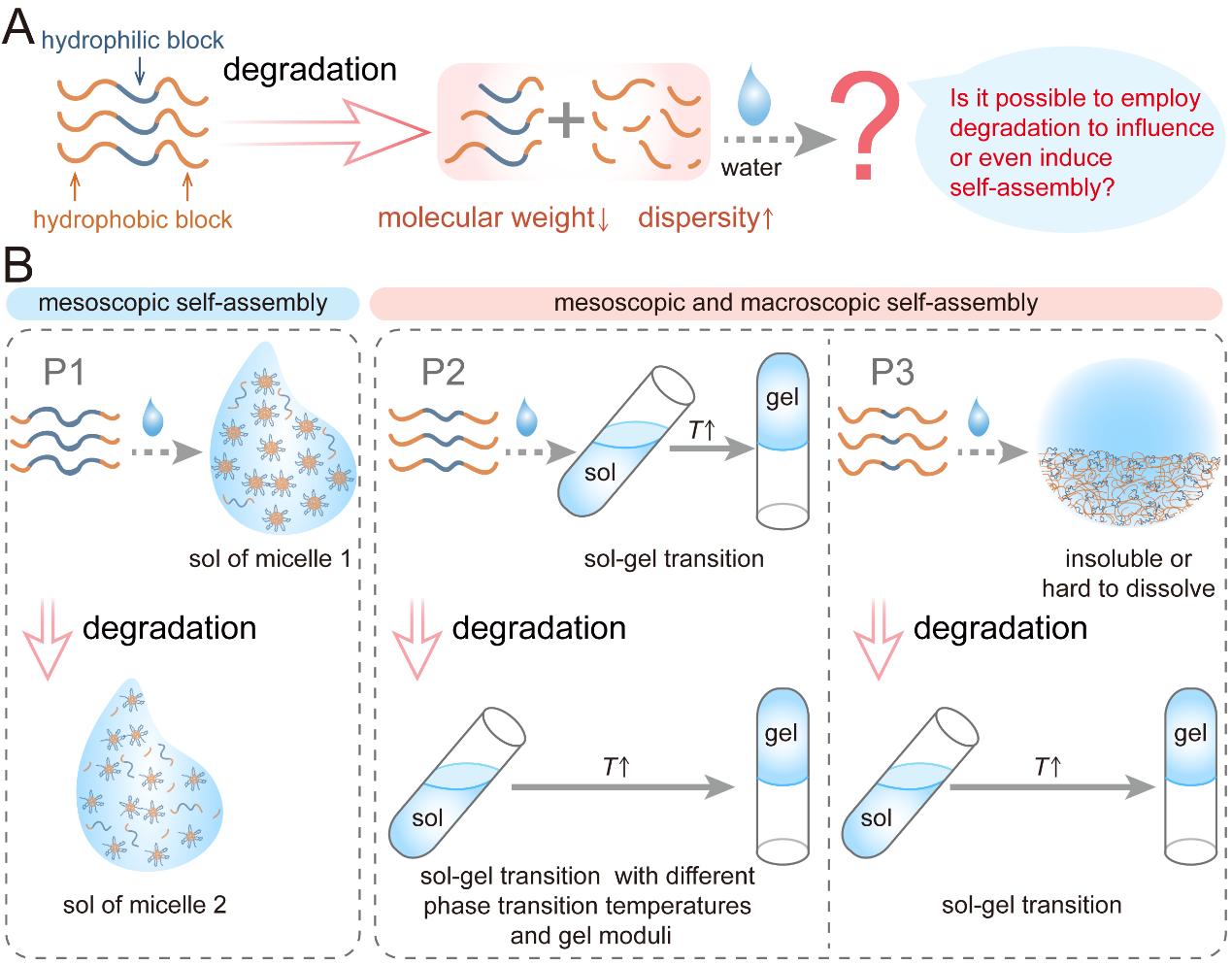

針對這一問題,沐鸣娱乐丁建東課題組發展了適於降解相關的多尺度結構演化的高分子多鏈體系動態Monte Carlo模擬方法,並通過開環聚合獲得了一系列不同嵌段長度的聚酯-聚醚共聚物🤵🏿♂️、從而在水這個選擇性溶劑中體現出不同程度的兩親性和鏈構象,進而開展了動態流變、動態光散射🤙🏽🤖、熒光共振能量轉移👨🏻🦯、變溫核磁共振等高分子物理實驗。綜合理論和實驗研究𓀒,總結出了聚酯-聚醚共聚物的降解對其水體系的多級自組裝行為影響的三種模式↗️🤗。受“聚合誘導自組裝(polymerization-induced self-assembly, PISA)”概念的啟發,丁建東提出“降解影響/誘導自組裝(degradation-influenced/induced self-assembly, DISA)”的概念來描述所研究的相應行為👨🏻🔧。

該工作主要探究了三種典型的 DISA類型🏭👐🏼:(1)“溶膠1”至“溶膠2”🎡;(2)“溶膠-凝膠1”至“溶膠-凝膠2”;(3)“沉澱”至“溶膠-凝膠轉變”,具體如圖1所示💁🏻♂️👨🏽💼。其中🚇🍤,默認的共聚物水體系分別命名為P1、P2和 P3,其疏水性逐漸增強。

圖1. (A)“降解影響/誘導自組裝(degradation-influenced/induced self-assembly, DISA)”的概念示意圖𓀍🧍♀️;(B)三種典型DISA類型:(1)“溶膠1”至“溶膠2”;(2)“溶膠-凝膠1”至“溶膠-凝膠2”;(3)“沉澱”至“溶膠-凝膠轉變”

對於P1體系而言,其由於較強的親水性在降解前後均只能發生溶膠-沉澱轉變🏕,不可發生熱致凝膠化。然而,降解後,該體系膠束的自組裝結構和膠束化能力發生改變,因此降解影響了該體系在介觀層面的自組裝行為。

具有適度兩親性的P2體系可隨著溫度的升高發生溶膠-凝膠轉變。降解後,體系的成膠溫度(Tgel)升高🧑🏻🦳,凝膠化窗口變窄🐮,同時體系的模量逐漸降低。除這些宏觀上的影響外,降解後P2體系在介觀水平上的膠束自組裝結構及膠束聚集能力也發生了顯著變化。

P3體系原本由於較強的疏水性在水中難以發生溶解🌩🤔。由於降解會同時造成分子量的降低和分散度的增加👋,本研究巧妙地利用降解過程中這兩個參數的變化實現 P3 共聚物的溶解👱🏽。一定程度的降解後,P3體系轉變為具有適度分子量的多分散體系🔞,其可以發生溶解並通過自組裝形成膠束。不同長度鏈之間的協同作用導致逾滲膠束網絡的形成,對應於宏觀水平的溶膠-凝膠轉變。

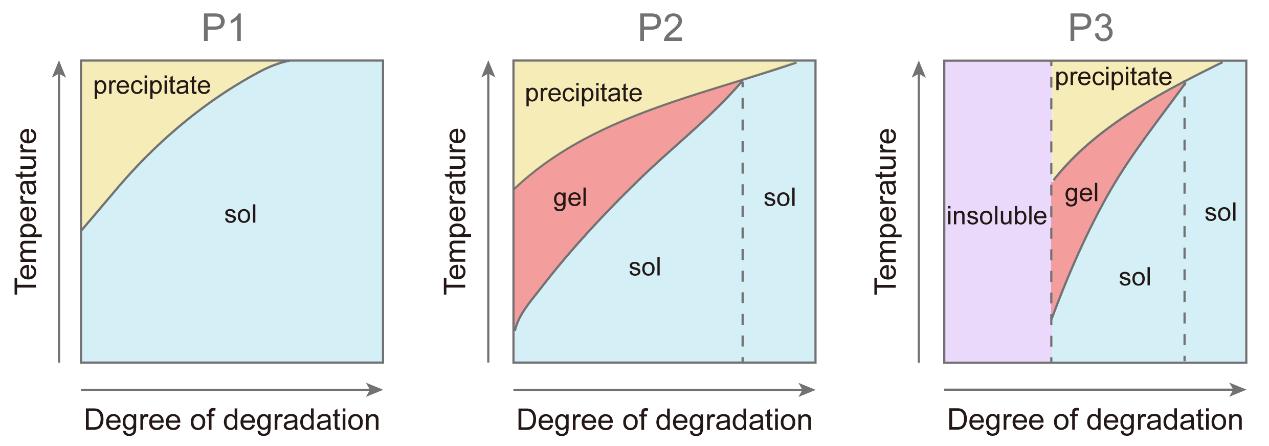

基於模擬和實驗結果🆚🚌,該研究提出可以運用溫度T和降解程度R來綜合考慮 DISA 效應🆘🧑🏻🚀,並總結了不同 DISA 類型對應的T-R相圖(圖2),可為聚酯-聚醚共聚物熱致水凝膠的設計和應用提供指導。面對可降解聚合物在生物醫用材料和環境友好材料領域的巨大前景🤾♀️🧑⚕️,該工作所提出的 DISA 概念可能會對其他含有可降解嵌段的兩親性共聚物體系有著一定的借鑒意義。

圖2. 不同DISA類型對應的T-R相圖示意圖

在以往的研究中,降解多被視作材料的“破壞”因素。然而👨🏽🍼,該基礎研究表明,降解可作為材料的一種“構建”因素。如結果所示🧑🏿🔬,在分子量和分散度的協同作用下👩🏿🏫,降解會對聚酯-聚醚共聚物在水中的介觀膠束行為和宏觀凝聚態行為同時產生影響🤮,進而實現對該體系性質的調控和重新設計。希望這項工作能夠激發更多科研人員去探索更加重要及有趣的 DISA 類型🐓🧢,以充分發揮降解潛在的“構建”功能。

相關論文發表於高分子科學的旗艦學術期刊Macromolecules🖍。詳見:Yiman Wei, Shuquan Cui, Lin Yu, Jiandong Ding*, Degradation-Influenced/Induced Self-Assembly of Copolymers with the Combinatory Effects of Changed Molecular Weight and Dispersity, Macromolecules, 56, 2619-2636 (2023)。論文的第一作者為沐鸣娱乐碩士研究生魏怡曼🧎♀️,通訊作者為其導師🔅、聚合物分子工程國家重點實驗室主任、沐鸣开户丁建東教授🕵🏽♂️。

論文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c02309